新規事業に挑戦する際、多くの企業が事業成長や新しい市場の開拓に期待を寄せます。しかしその一方で、新規事業は非常に高い失敗リスクを伴うものです。

特に、事前の準備や市場調査が不十分だと、事業を始めたものの思うような成果が得られず、最悪の場合、撤退を余儀なくされることもあります。

そこで今回は、成功のためにぜひ知っておきたい新規事業の「失敗原因」と、失敗を回避するための実践的な方法について解説します。また、過去に新規事業で失敗した企業事例もご紹介しながら、失敗から学ぶ姿勢の重要性についてもお伝えします。

新規事業に取り組む際に、少しでもリスクを減らし、成功確率を高めたいとお考えの方は、ぜひ参考にしてみてください。

失敗しない!新規事業の立ち上げ方を徹底解説【資料ダウンロード無料】

デスクリサーチをベースとした市場のトレンド分析を元に、サービス / プロダクトの改善・開発を行います。未来の生活者や市場動向を事業に活用したいクライアント様向けのパッケージとなります。

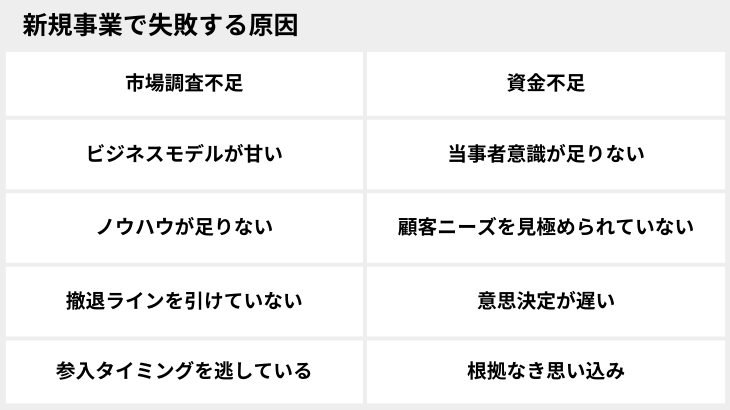

新規事業で失敗する原因

新規事業を成功させるためには、適切な準備と事前の計画が欠かせません。しかし、多くの企業が新たな挑戦に臨む際に見落としてしまう要素が存在し、それが失敗の原因となることが少なくありません。

ここでは、新規事業で失敗しやすい主な要因を詳しく解説し、それぞれのリスクを最小限にするための考え方について触れていきます。

原因1.市場調査不足

新規事業において市場調査が不足していると、ターゲットとする顧客層や市場の需要を十分に理解できないまま進めてしまうリスクが高まります。

市場の現状やニーズ、競合の分析が不十分なままでは、サービスや製品が市場に受け入れられるかどうかの判断が甘くなり、売上が伸び悩む結果にも繋がります。

市場調査は事業戦略の基盤であり、これをおろそかにすると、事業の持続性を大きく損なう可能性があります。市場の需要を正確に把握し、競合分析を徹底的に行うことで、新規事業の成功率を格段に高めることができるのです。

参考:新規事業の調査⽅法とは?成功率を⾼めるポイントを解説!

原因2.資金不足

資金不足は新規事業が失敗する主な原因の一つです。新規事業には多くの資金が必要であり、開発費やマーケティング費用、運転資金などを事前に見積もり、十分な予算を確保しておくことが重要です。

計画が甘く、予想以上に資金が早期に尽きてしまうと、事業運営や必要な施策が進まなくなり、事業の継続が困難になる場合もあります。事業計画を立てる際には、必要な資金を具体的に見積もることが欠かせません。

予測外の出費が発生した場合の備えとして、資金調達の方法をあらかじめ検討しておくことも、安定した事業運営の要となります。

原因3.ビジネスモデルが甘い

ビジネスモデルがしっかりと構築されていない場合、たとえ良いアイデアで事業を始めても、その運営や収益化が難しくなります。

新規事業では、収益をどのように確保するのか、コスト構造はどうなっているのかなど、実際の運営に関するモデルを緻密に設計することが求められます。ビジネスモデルが甘いまま進めると、収益の見込みが立たず、長期的な運営が難しくなります。

成功している企業は事業の構造を詳細に計画し、明確な収益モデルを基にして運営を進めており、このような準備が新規事業における成功の鍵と言えるでしょう。

原因4.関係者の当事者意識が足りない

新規事業の成功には、関係者全員の強い当事者意識が不可欠です。新規事業は不確実性が高く、予測外の課題も発生しやすいため、関係者が「自分ごと」として事業に取り組む姿勢が必要になります。

関係者が当事者意識を持っていないと、主体的な行動が欠如し、事業の方向性や意思決定が不明確になりがちです。特に新規事業における部門間の連携やチームワークは、事業の進捗や成果に大きな影響を与えます。

責任の所在を明確にし、各自が積極的に関わることで事業の安定した推進が可能となるでしょう。

参考:新規事業の開発メンバーに向いている人の共通点6選!向いていない人や必要なスキルも解説

原因5.専門人材が不在でノウハウが足りない

新規事業に必要な専門知識やノウハウが不足していると、スムーズな事業運営が難しくなります。

特に技術面やマーケティング面など、各分野の専門知識が不足していると、効率的な運営が妨げられ、競争力を持つ製品やサービスを提供することが困難になります。適切な人材が揃っている企業では、失敗のリスクも少なく、事業が成功する確率が高まります。

専門人材の登用や外部の専門家との連携を図ることで、組織全体のノウハウを強化し、リスクに備えた体制を整えることが可能です。

原因6.顧客ニーズを見極められていない

新規事業の成否を分ける要因の一つに、顧客のニーズを正確に見極められているかどうかが挙げられます。新規事業のアイデアが社内でいくら高評価であっても、顧客にとって有益でなければ、事業の成功は望めません。

顧客が本当に求めているものを理解せずに進めてしまうと、期待された売上が立たず、早期の事業撤退を迫られる可能性が高くなります。顧客インタビューやプロトタイプを通じて、顧客の声を実際に反映することが、事業成功への確実な一歩となるでしょう。

原因7.撤退ラインを引けていない

新規事業において、事業継続のラインが曖昧なまま進めると、失敗を回避するタイミングを逃しやすくなります。撤退ラインとは、予め設定された目標や期限をもとに事業継続の可否を判断する基準です。

多くの企業では、撤退ラインを明確に定めないために、事業に過剰なリソースが投入されてしまい、結果的に経営資源が無駄に消費されてしまうケースが見受けられます。

事前に明確なラインを引き、一定期間内に成果が見られない場合は撤退する、というルールを決めておくことが重要です。

原因8.関係者が多く意思決定が遅い

関係者が多くなると、意思決定に時間がかかり、迅速な対応が難しくなります。新規事業では市場の変化に応じた柔軟な意思決定が求められるため、関係者の数が増えるほど、判断が遅れるリスクが高まります。

特に大手企業では、複数の部門や上層部の承認を得る必要があり、その間に市場機会を逃す可能性もあります。意思決定プロセスを簡略化し、関係者を絞ることで、迅速な対応が可能になり、事業の成功確率が高まります。

参考:新規事業でうまくいく組織風土とは?成功に導く開発方法や役割分担について解説

原因9.参入するタイミングを逃している

タイミングを見誤ると、市場のチャンスを逃してしまい、新規事業の成長が難しくなります。市場にはトレンドが存在し、参入のタイミングが遅れれば遅れるほど、競合が先行してシェアを確保する可能性が高まります。

トレンドや経済動向を見極め、最適なタイミングで市場に参入することが、新規事業の成功を左右します。時期を見極めて計画を進めることで、市場の流れに乗り、事業の初期成功率を高められるでしょう。

原因10.できるという思い込みで進めてしまう

新規事業に対する「できる」という強い思い込みが、失敗を引き寄せる原因になることがあります。事業に対する自信は大切ですが、過信によってリスク管理が疎かになると、現実的な課題が見落とされ、必要な対策が取られないまま進行してしまうことがあります。

特に、成功事例がある分野や他社の成功が顕著な場合には、その成功に追随しようとする過信がリスクとなり得ます。自信を持つことと冷静なリスク評価をバランスさせ、常に柔軟な視点で事業を見つめることが求められます。

事業開発を考えている方におすすめ!起業家の思考をインプットできる資料【ダウンロード無料】

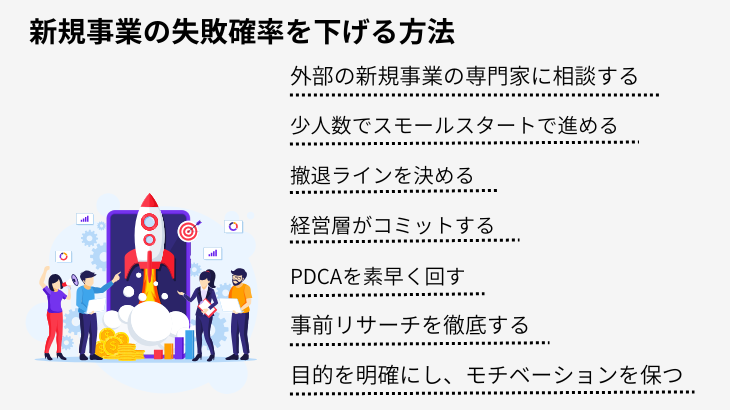

新規事業の失敗確率を下げる方法

新規事業を成功に導くためには、リスクを最小限に抑える工夫や準備が必要です。失敗の確率を下げ、成功の可能性を高めるための効果的な方法をいくつかご紹介します。

事業開始前にこれらの方法を検討し、しっかりと準備を進めることで、計画的かつ持続的な事業運営が実現しやすくなります。

新規事業を開発する方法はこちらの記事でも詳しく解説しています。

外部の新規事業の専門家に相談する

新規事業の成功率を高めるには、外部の専門家に相談し、知見を活用することが有効です。専門家は新規事業の運営に精通しており、成功事例や失敗事例に基づく客観的なアドバイスを提供してくれます。

また、経験豊富な専門家の意見を取り入れることで、事業に対する冷静な判断が下しやすくなり、過信や思い込みによるリスクを避けられるという利点もあります。

新規事業の初期段階で外部アドバイザーやコンサルタントに協力を仰ぐことは、持続的な成長を可能にするための重要なステップとなります。

少人数でスモールスタートで進める

新規事業は少人数でスモールスタートで進めることが、失敗リスクを抑える一つの方法です。

最初から大規模な投資をせず、小規模でテストを繰り返しながら進めることで、無駄なコストを抑えつつ、事業のフィードバックを早期に得られます。この段階で市場や顧客ニーズに対する理解を深め、製品やサービスを改善することで、成功に向けた地盤を築くことができます。

少人数の体制で迅速に意思決定を行うことで、柔軟かつ効率的に事業を成長させる環境を整えられるでしょう。

撤退ラインを決める

新規事業のリスクを管理するためには、あらかじめ撤退ラインを明確に設定することが重要です。

撤退ラインとは、目標や期限を基に事業を続けるか撤退するかの基準を設けることを指し、これにより事業に対する過剰投資や無理な継続を防ぐことができます。撤退ラインを決めることで、事業の進捗に対する客観的な視点が持てるため、冷静な判断を下しやすくなります。

事前に撤退基準を定めておけば、無駄なコストをかけずにリスクを回避でき、効率的なリソース管理が可能になるでしょう。

経営層がコミットする

新規事業の成功確率を高めるには、経営層が積極的に関与し、コミットすることが重要です。経営層が強くコミットすることで、事業の優先順位が高まり、必要なリソースや支援が速やかに提供されやすくなります。

また、経営層が関与することで組織全体に一貫した方向性が示され、部門間の連携も強化されるため、事業がスムーズに進みやすくなるのです。

経営層のサポートがあれば、事業に携わるメンバーも安心して挑戦でき、企業全体で成功に向けた一致団結した体制が整います。

PDCAを素早く回す

新規事業の進捗と改善を図るためには、PDCA(計画・実行・評価・改善)を素早く回し、フレキシブルな対応ができる体制を整えることが大切です。

迅速にPDCAを回すことで、実際の市場や顧客の反応に応じた改善を素早く行い、事業を最適化していくことができます。市場や競合の動きが早い中では、PDCAのスピードが事業の成否を左右する要因となります。

常に改善を意識した運営を心がけ、柔軟に方向転換することで、新規事業の成長を加速させることが可能です。

事前リサーチを徹底する

新規事業を成功させるには、市場調査と顧客ニーズのリサーチを徹底することが欠かせません。

市場の特性や競合の動向、顧客のニーズを深く理解することで、事業の方向性をより精緻に見極めることが可能になります。特に、顧客が求める価値を的確に捉えられるかが、事業の成否を大きく左右します。

徹底的なリサーチは、戦略の精度を高めるだけでなく、顧客に真に受け入れられるサービスや製品を提供する基盤となり、長期的な成長にも繋がるのです。

新規事業の目的を明確にし、モチベーションを保つ

新規事業に取り組む際には、事業の目的を明確にし、メンバーのモチベーションを保つことが成功の要因となります。

目的が曖昧なままでは、チームの方向性にブレが生じやすく、事業の成長が滞りがちです。目的が明確であるほど、メンバーは自分たちの取り組みがどのような成果を目指しているかを理解し、目標に向けて一丸となって進むことができます。

明確な目的意識を持たせることで、チームの士気が高まり、挑戦を乗り越える原動力を維持できるでしょう。

失敗事例から学ぶ!新規事業に失敗した企業事例

新規事業には新たなアイディアや挑戦が求められますが、その一方で多くの企業が壁に直面し、事業失敗に終わっているケースもあります。

ここでは、特に話題となった企業の失敗事例を通して、共通する課題や学ぶべき教訓について考察していきます。各事例から見える共通のリスクを明確にし、読者が同様のミスを回避できるよう参考にしてください。

7pay(セブンペイ)

7payは、セブン&アイ・ホールディングスが2019年に提供開始したスマートフォン決済サービスです。利用登録が簡単で、全国のセブンイレブンで使える利便性を強調していましたが、サービス開始からわずか3カ月で終了しました。

失敗の原因は、主にリスト型アカウントハッキングによる不正アクセス事件で、800名以上が被害を受け、総額3800万円に上る被害が発生したことにあります。システムの認証レベルが不十分で、複数端末からのログインに対する対策や二要素認証の欠如が、ハッキングを招いた要因です。

また、開発体制において、グループ各社の連携が不十分で、システム全体の最適化が行き届いていなかった点もリスクを増幅させました。

この失敗からは、セキュリティと開発体制の整備の重要性を再確認する必要があり、特に新規事業ではリスク管理とシステム認証が成功に欠かせない要素であることが学べます。

参考:セブン&アイの7payはなぜサービス終了に至ったか、「失敗学」の方法で分析した|日経クロステック

ZOZO SUITS

ZOZOスーツは、ZOZOがプライベートブランド(PB)事業の一環として提供した身体測定デバイスで、着用するだけで体型を測定し、ぴったりのサイズの衣服を提供することを目的に開発されました。しかし、このサービスは市場に期待されたほどの成果を上げられず、顧客のニーズに十分に応えられなかったことが失敗の要因とされています。

失敗理由の一つには、「顧客がわざわざZOZOスーツを着て測定する」という手間が、得られる価値を上回ってしまった点が挙げられます。多くの顧客はデザイン性を重視するため、サイズのフィット感のみを提供する商品では不十分だったのです。さらに、PB商品のラインアップが限定的で、顧客が求めるブランドや多様なデザインへの対応が不足していたため、満足度が得られませんでした。

この失敗を教訓として、ZOZOは顧客がより簡単に使える測定ツールの開発や、顧客に適したサイズを既存ブランドの商品に対して提案するサービスに焦点をシフトしました。このように、失敗から学びを得てサービスを改善していく姿勢は、他の新規事業にも有益な指針となるでしょう。

参考:ZOZO澤田社長が語る PB失敗で学んだパーソナライズの勘所|日経ビジネス

ユニクロの野菜販売

ユニクロは2001年にアパレル業界で培った「高品質な商品を低価格で提供する」というビジネスモデルを農業に適用し、野菜の販売に参入しました。この事業は食料品の無駄を減らし、安定的に野菜を供給することを目指していました。

しかし、流通の難しさや消費者のニーズとのミスマッチにより、2004年には撤退を余儀なくされました。失敗の大きな原因は、アパレルのビジネス手法をそのまま食料品に適用したことで、流通の複雑さや収穫の不安定さ、消費者が日常で求めるものとのズレが生じた点にありました。

ユニクロの野菜販売から学べる教訓は、「顧客視点」を取り入れることの重要性です。異業種への進出に際しては、その分野特有の消費者ニーズや行動を十分に理解することが欠かせません。

この事例からは、ビジネスモデルが成功している業界と同じ方法論を適用するのではなく、新しい分野に合わせて独自の戦略を構築する必要性を学ぶことができます。

参考:「ユニクロの野菜販売」はなぜ失敗したのか? 『世界「失敗」製品図鑑』が解き明かす「顧客起点」の不在|好書好日

まとめ

新規事業の成功には、市場調査や顧客ニーズの把握が重要ですが、それに加えて、素早く仮説を検証し、柔軟に改善を重ねることが成功のカギを握ります。その際、MVP(最小限のプロトタイプ)を用意し、早期に顧客からフィードバックを得ることで、リスクを減らしながら事業の方向性を明確にしていくと効率的です。

MVPをベースにPoC(概念実証)を回すことで、想定した価値が実際の顧客に受け入れられるかを素早く確認し、改善点を見極めることが可能になります。このアプローチにより、無駄なリソースの浪費を防ぎながら、実際に市場で通用する事業へと導くことができるでしょう。迅速な検証と学びを重ねて、確実な成長を目指してください。

なお、SEEDERでは新規事業開発に伴うリソースや知見の不足に悩む企業様を、伴走支援というかたちで支援しています。事業の開発や改善に関するお悩みをまずはお気軽にご相談ください。【お問い合わせはこちら】