「新規事業を開始したものの、計画どおりに進まない…」「事業計画の見直しをどのように進めれば良いかわからない…」このような悩みを抱えていませんか。

新規事業を開始するとき、事業計画は成功に向けて重要な要素となります。しかし、多くの場合、開始時に作成した事業計画には改善が必要です。

本記事では、新規事業の事業計画を改善するための8つのポイントをご紹介します。これらのポイントを押さえて、より効果的な事業計画を策定し、成功を手にしましょう。

現在の動向から3年先、5年先の市場洞察まで行う「定量調査設計支援」

デスクリサーチをベースとした市場のトレンド分析を元に、サービス / プロダクトの改善・開発を行います。未来の生活者や市場動向を事業に活用したいクライアント様向けのパッケージとなります。

企業にとって新規事業を立ち上げる意義・役割とは

企業が変化の激しい市場環境で生き残り、成長を続けるためには、新規事業の立ち上げが不可欠です。

新規事業は、既存事業ではカバーしきれない顧客層の開拓や、新たな収益源の創出に繋がる重要な取り組みです。ここでは、新規事業の意義と役割について詳しく見ていきましょう。

新規事業の意義

新規事業は、企業が持続的な成長を遂げるための重要な柱です。成熟した市場や既存事業の収益限界を突破するために、新たな市場やニーズを探り、企業価値を向上させる役割を果たします。

また、競争優位性を高めるだけでなく、企業内での革新文化を育て、全体の士気を向上させる効果もあります。

新規事業の役割

新規事業は、企業に多くの役割をもたらします。たとえば、顧客基盤の拡大や、新たなビジネスモデルの開発による市場シェアの獲得が挙げられます。

また、企業が社会の変化に適応し、長期的な競争力を保つための手段としても重要です。さらに、従業員が新しいスキルを磨く機会や、企業全体の柔軟性を高める要因としても機能します。

要改善!新規事業が上手くいかない要因

新規事業の成功率は決して高くありません。その要因を分析すると、立ち上げ段階や運営の中で、いくつかの共通した課題が浮き彫りになります。これらの課題を理解し、適切に対策を講じることが、事業の成否を分ける鍵となります。

以下では、新規事業が上手くいかない具体的な要因について解説します。

事前準備の不足

新規事業の失敗原因の一つに、事前準備の不足が挙げられます。事業計画が十分に練られていなかったり、市場調査が不十分であると、立ち上げ後に想定外の問題が次々と発生します。

また、目標やKPIが曖昧な場合、チーム全体が適切な方向性を見失うリスクがあります。事業開始前に、市場の動向や競合の状況を調査し、詳細な計画を立てることが不可欠です。

参考:失敗しない市場調査とは?リサーチ会社が伝授する調査方法5ステップ

資金不足

資金が不足していると、計画通りに事業を進めることが難しくなります。特に新規事業は、予想以上に資金を消耗するケースが多く、事前に十分な資金計画を立てておかないと、途中で運営が滞る可能性があります。

資金不足を防ぐためには、収支計画の作成や、融資や助成金の活用など、多角的な資金調達の手段を検討する必要があります。

顧客ニーズを考慮していない

新規事業が上手くいかない最大の要因の一つが、顧客ニーズを無視していることです。どれほど優れたサービスや製品であっても、顧客の期待やニーズに合致していなければ、利用されることはありません。

顧客の声を事前にヒアリングしたり、アンケートやインタビューを通じて、ニーズを正確に把握することが重要です。

撤退ラインを引いていない

新規事業の失敗を避けるためには、あらかじめ撤退ラインを明確に設定する必要があります。無制限にリソースを投入し続けると、損失が拡大するだけでなく、他の事業にも悪影響を及ぼします。

売上や利益などの定量的な基準を設け、一定のラインを超えた場合には撤退を決断することが求められます。

自社なら大丈夫という思い込み

自社のブランド力や市場での実績に過信しすぎることも、失敗の一因です。「自社なら成功するだろう」という思い込みがあると、競合分析や市場調査を怠り、計画が不十分なまま事業を開始してしまいます。謙虚な姿勢で市場と向き合い、事前準備を徹底することが重要です。

モチベーションを維持できない

新規事業は、長期的な努力が求められるため、チーム全体のモチベーション維持が課題となります。成果がすぐに現れない場合、疲弊感や無力感が広がることもあります。

適切な目標設定や進捗の共有、成功事例の紹介などを通じて、チーム全体の士気を高める取り組みが必要です。

必要な人材が不足している

新規事業には、専門的なスキルや経験を持つ人材が不可欠です。しかし、必要な人材が揃わないと、事業推進に必要なノウハウや知識が不足し、運営に支障をきたします。

外部の専門家を活用する、あるいは従業員に研修の機会を提供するなど、人材確保の戦略が求められます。

JINCHIでは、 実務経験を持った専門人材のマッチングを支援しています。詳しくは以下のページをご覧ください。

関係者が多すぎる

関係者が多すぎると、意思決定のスピードが低下し、方向性がぶれるリスクが高まります。

特に、新規事業ではスピード感が重要であるため、関与するメンバーを適切に絞り、役割分担を明確にすることが必要です。責任範囲を明確にすることで、効率的な運営が可能になります。

市場からのフィードバックを無視している

市場からのフィードバックを無視することは、新規事業の失敗に直結します。顧客や市場の反応を適切に収集し、それをもとに柔軟に戦略を調整することが、成功への鍵となります。定期的なアンケートや、プロトタイプの評価などを通じて、顧客の声を反映させた運営が重要です。

例えば、適切なターゲットマーケットを選定する方法や、効果的なマーケティング戦略の立て方など、他社のケーススタディを学ぶことで、自社の新規事業計画の改善に役立つ情報を得ることが可能です。

詳しくはこちら≫未来の生活者や市場動向を事業に活用できる!トレンドリサーチ支援「FUTURE WAVE」

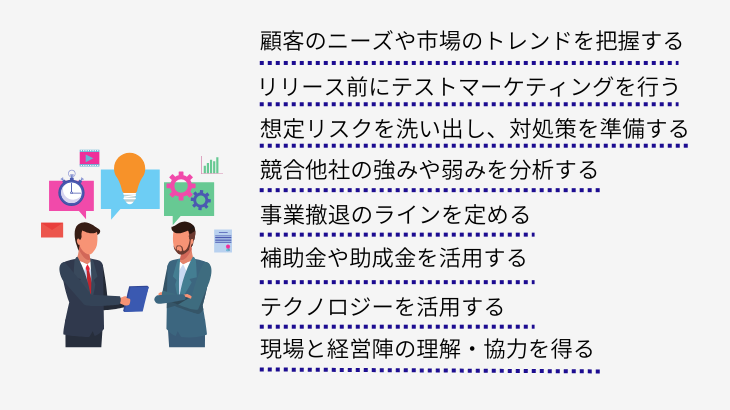

新規事業を改善する8つのポイント

新規事業を成功に導くためには、計画段階から運営まで、いくつかの重要なポイントを押さえる必要があります。具体的な取り組みを行うことで、課題を克服し、安定的な事業運営を実現することが可能です。

ここでは、新規事業を改善するための実践的なポイントを解説します。

顧客のニーズや市場のトレンドを把握する

新規事業の成功には、顧客のニーズを正確に理解し、市場のトレンドを把握することが欠かせません。顧客の購買行動や嗜好は日々変化しており、その動向を見誤ると事業の方向性がずれてしまいます。

定期的な市場調査やデータ分析を通じて、ターゲット顧客の声を取り入れ、的確な戦略を立てましょう。

リリース前にテストマーケティングを行う

事業リリース前に、プロトタイプや試験的なサービスを通じてテストマーケティングを実施することは非常に重要です。これにより、想定外の課題や改良点を発見でき、リリース後の失敗を最小限に抑えられます。

例えば、小規模なターゲット市場を選定して反応を確認し、結果を事業計画に反映させるのが効果的です。

新規事業開発におけるPoCの重要性 – JINCHI

新規事業開発におけるMVPとは – JINCHI

競合他社の強みや弱みを分析する

競合他社の動向を分析し、その強みや弱みを把握することは、新規事業の差別化戦略を構築する上で重要です。競合が提供している製品やサービス、価格設定、マーケティング手法などを詳細に調査し、自社が優位性を確保できるポイントを明確にしましょう。

この分析結果をもとに、自社の強みを最大限に活かしたアプローチを設計します。

想定リスクを洗い出し、その対処策を準備する

新規事業には常にリスクが伴います。事前に考えられるリスクを洗い出し、それに対する具体的な対処策を準備しておくことで、予期せぬトラブルへの対応力を高められます。

リスクマネジメントの手法としては、SWOT分析やリスクマトリクスを活用することが効果的です。

事業撤退のラインを定める

事業を始める前に、あらかじめ撤退の基準を設定することは重要です。売上や利益、顧客獲得数などの定量的な指標を基準に、撤退を判断するラインを明確に決めておくと、無駄なリソース投入を避けることができます。

また、撤退ラインを共有することで、チーム全体が適切な判断を下せる環境を整えることができます。

補助金や助成金を活用する

新規事業を推進するためには、国や自治体が提供する補助金や助成金を活用することも有効な手段です。これらの資金は、初期費用の負担を軽減し、事業の運営を安定させる助けになります。

最新の制度情報を収集し、自社の事業内容に適合するものを選んで申請することをお勧めします。

テクノロジーを活用する

新規事業を効率的に進めるためには、最新のテクノロジーを積極的に活用することが求められます。たとえば、AIやデータ分析ツールを導入することで、市場調査や業務効率化が実現します。

また、クラウドサービスやチャットツールを活用することで、チーム間の連携を強化し、スムーズな事業運営を可能にします。

「データ×ノウハウ」を身につけた人材をマッチングする~JINCHI~

現場と経営陣の理解・協力を得る

新規事業の成功には、現場スタッフと経営陣の連携が不可欠です。現場で得られる顧客の声や課題を経営陣がしっかりと受け止め、迅速に意思決定を行うことで、事業を軌道に乗せることができます。

定期的なミーティングや情報共有を通じて、チーム全体で同じ目標を目指す環境を構築しましょう。

新規事業の改善事例

例えば、適切なターゲットマーケットを選定する方法や、効果的なマーケティング戦略の立て方など、他社のケーススタディを学ぶことで、自社の新規事業計画の改善に役立つ情報を得ることが可能です。

詳しくはこちら≫未来の生活者や市場動向を事業に活用できる!トレンドリサーチ支援「FUTURE WAVE」

日本郵政|OKIPPA

引用:OKIPPA

日本郵政株式会社とYper株式会社が協業して開発した「OKIPPA」は、物流業界が抱える再配達問題を解決するために誕生した新規事業です。この置き配バッグは、2018年に東京都杉並区で実施された実証実験において、再配達率を約61%削減する成果を上げました。

「OKIPPA」は手のひらサイズに折りたたむことができ、玄関先に簡単に設置可能で、専用のロックと南京錠を使うことで安全性も確保されています。また、専用アプリを通じて配送状況をリアルタイムで確認することができるため、利用者にとっても利便性が高く評価されています。

この取り組みは、再配達による物流業界の負担軽減だけでなく、利用者の利便性向上にも貢献し、社会的課題を解決する成功事例として注目されています。

ダイハツ工業|らくぴた送迎

引用:らくぴた送迎

ダイハツ工業が提供する「らくぴた送迎」は、通所介護事業者向けに開発された送迎支援システムで、介護現場の効率化と利便性向上を実現した新規事業です。

このシステムでは、利用者情報や車両情報を基に最適な送迎ルートを自動生成し、日々の送迎計画作成から送迎中の運用管理、送迎後の業務効率化まで一括でサポートします。また、GPS装置を使わずに運用できるため、導入のハードルが低い点も特徴です。

「らくぴた送迎」は、介護施設の業務負担を軽減しながら、送迎業務の透明性を高めることで、社会的課題の解決に貢献しました。この取り組みは、2020年の「MaaSアワード 2020」で大賞を受賞し、さらに2021年には「ASPIC IoT・AI・クラウドアワード」のニュービジネスモデル賞も受賞するなど、高く評価されています。

富士フイルム|再生医療

引用:富士フイルム

富士フイルムは、写真フィルムの製造で培った技術を活用し、新たに医療分野や再生医療への進出を成功させた代表的な事例です。同社は、フィルム製造の過程で開発したコラーゲン技術や抗酸化技術を応用し、化粧品や医薬品、再生医療分野での展開を進めました。

この技術転用により、既存事業とのシナジーを創出しつつ、事業構造の大幅な転換に成功しています。この戦略は、既存の技術基盤を活かしつつ新しい分野での成長を図るものです。また、時間をかけて事業転換を計画的に進めたことで、安定した成長を実現しました。

富士フイルムの取り組みは、技術の柔軟な応用と事業の多角化により、従来の収益モデルに依存しない持続可能な企業経営の成功例とされています。

まとめ:事業計画の改善は成功への近道

新規事業を立ち上げる上で、事業計画は企業の成長や競争力を高めるために欠かせません。そして、事業計画を適切に改善することで、組織の目標達成や成長を促進することができます。そのためにも、現状の分析やSWOT分析に基づく問題点の洗い出し、イノベーションの導入、類似事業の事例からの学びなどが重要です。

さらに、ビジネスモデルキャンバスの活用やKPIの設定とモニタリング、レポート作成の自動化なども計画の改善に役立ちます。事業計画の改善を通じて、組織の持続的な成長と競争力の向上を実現しましょう。