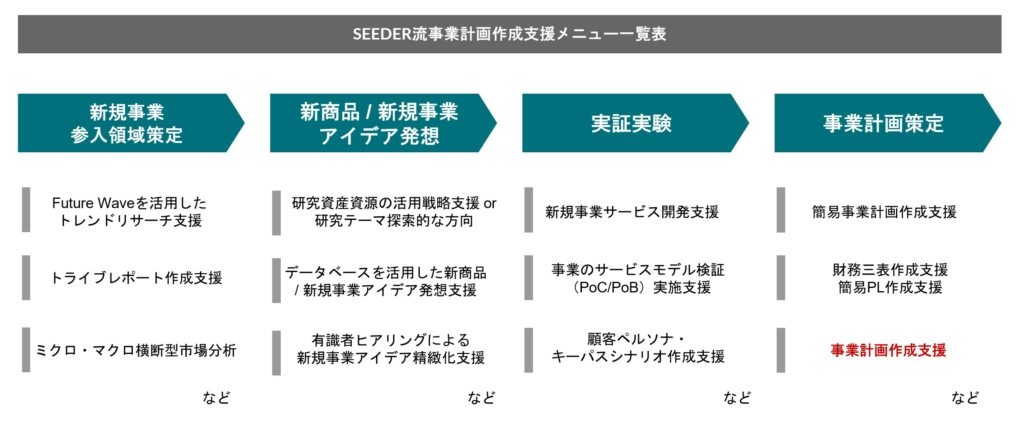

自社の業績を上げていくためには、新規事業・既存事業ともに「事業計画」の質が重要です。当社SEEDERが手掛ける事業開発支援サービスでも、事業化に向けた最終ステップとして事業計画の策定支援を行っています。

そうした中で、「事業計画の立て方を実はよくわかっていない」「始めたい事業があるものの、具体的な計画を立てるところで停滞してしまった」とお悩みの方は少なくありません。そこで本記事では、事業計画の考え方のほか、計画を作るメリット、立案時のポイントなどを詳しく解説していきます。事業計画の策定にお困りの方は、ぜひ参考にしてみてください。

デスクリサーチをベースとした市場のトレンド分析を元に、サービス / プロダクトの改善・開発を行います。未来の生活者や市場動向を事業に活用したいクライアント様向けのパッケージとなります。

事業計画とは

事業計画(Business Plan)とは、事業やプロジェクトを起こす際に、その後の活動や成果を計画すること、あるいはそのための文書を指します。新規事業を立ち上げる際や、既存事業を改善したりする場合には、この事業計画が「設計図」として役立ちます。

また、質の高い、よい事業計画を策定できれば、事業の信頼性が増すほか、社内のメンバーや外部からの協力者にも成功イメージを共有しやすくなり、事業の成功率を高めることができます。

この事業計画の策定について、SEEDERでは事業化に向けた最終ステップとして捉え、支援を行っています。

SEEDERのFUTURE WAVEでは、デスクリサーチをベースとした市場のトレンド分析を元に、サービス / プロダクトの改善・開発を支援いたします。未来の生活者や市場動向を事業に活用できます。詳細は以下をご覧ください。

事業計画を立てる目的とは?

事業計画を立てる目的は大きく2つに分けられます。それぞれの目的に応じて、事業計画書の内容やアプローチが異なり、読み手に最適な形で計画を策定することが重要です。以下では、具体的な目的とその際の計画書の作り方について解説します。

組織内での納得度を醸成するための計画書

事業計画を立てる目的の一つは、組織内での納得度を高めることです。特に、新たな事業を立ち上げる際には、社内のメンバーや決定権を持つ経営層の承認が必要です。事業計画書を作成することで、その事業の実現可能性や具体的なメリットを明確にし、メンバーに理解を促すことができます。

この場合、計画書は簡易であっても構いません。1ヶ月程度で迅速に作成し、関係者が納得できる内容をまとめることで、事業の承認が得られた後、素早くプロトタイプ開発や実証実験に進むことができます。こうしたスピード感が、事業の成功を後押しする重要なポイントとなります。

事業のネクストアクションを明確にするための計画書

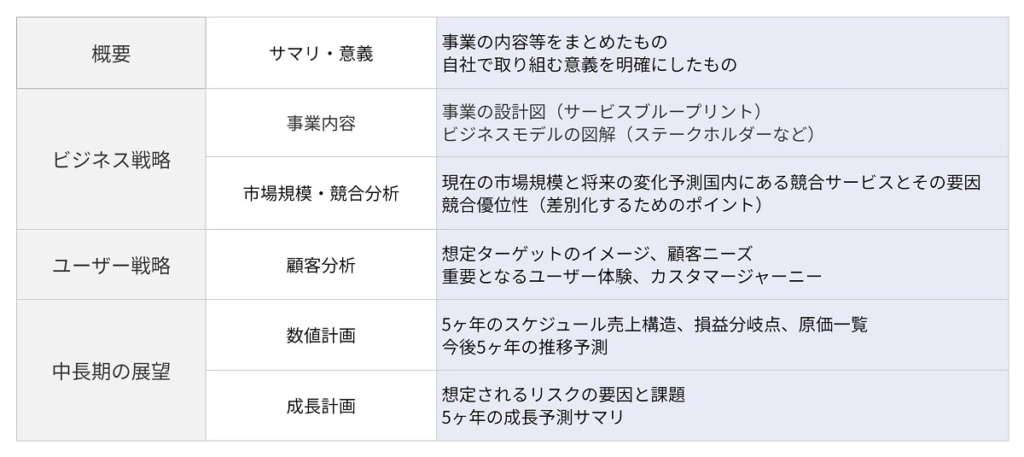

もう一つの目的は、事業の各フェーズで具体的なアクションを決定し、計画に沿って事業を推進していくことです。この目的のためには、単に事業の概要を示すだけでなく、「ビジネス戦略・ユーザー戦略・中長期の展望」をしっかりと明示した事業計画書を作成することが求められます。

このような計画書は、事業のオリジナリティや市場におけるインパクトを示す必要があるため、詳細な情報収集と業界に精通した専門家からのアドバイスが不可欠です。具体的なアクションプランを設定し、全員が次に何をするべきかを理解することで、計画に沿った着実な進行が可能となります。

参考:事業計画の作成方法:成功するビジネスの基礎

■ 事業計画書の構成(一例)

なお、事業計画書には書式ルールはありません。日本政策金融公庫が無料で配布しているフォーマットなどを参考にアレンジしてみてください。

参考:事業計画書(中小企業経営力強化関連用)|株式会社日本政策金融公庫

事業計画と経営計画の違い

事業計画は、事業ごとあるいはプロジェクトごとに策定します。一方、経営計画では企業のビジョンや目標を立て、それを実現するための戦略を検討します。特に経営計画は、企業全体の方向性を決めるものとなるため、中長期的な視点で、直近数年間の目標を立てるのが一般的です。

■ 事業計画と経営計画の違い(例)

事業計画を作るメリット5つ

事業計画を作成することには、さまざまなメリットがあります。これから紹介する5つのポイントを理解することで、事業計画を作る意義がより明確になるでしょう。

メリット1. 経営理念や事業目的を社内外の関係者に共有しやすくなる

経営理念や事業目的を明確にすることで、社内外の関係者との情報共有が円滑になります。新規事業を立ち上げる際や既存事業に大きな変革を加える場合、関係者との理解を深めることは特に重要です。

事業計画の作成により、会社の方向性が整理され、社員の意識統一が進みます。また、事業計画の過程で、自分自身やチームメンバーの事業理解も向上し、コスト削減や業績向上に向けた戦略的なアイデアが生まれる可能性が高まります。

メリット2. 自社の強み・弱みを考慮した事業を立ち上げられる

事業計画の策定プロセスは、自社の強み・弱みを見直し、課題に向き合う貴重な機会です。自社の現状を再評価し、将来のリスクやチャンスに気づくことで、事前に適切な対応を計画できます。

自社のみで行うには時間がかかる部分もありますが、外部の専門家や協力者の力を借りることで、より客観的な視点を取り入れ、計画の精度を高めることが可能です。これにより、計画の検討時間を短縮しつつ、品質を高めることができます。

メリット3. 資金調達の成功率が高まる

資金調達を検討している場合、事業計画書は不可欠です。計画に基づいて説明することで、投資家や金融機関に対する信頼感を与え、資金調達の成功率を高めます。逆に、不十分な説明や計画の欠如は、トラブルの原因となる可能性があります。そのため、事業計画書はしっかりとした内容で作成し、第三者にも理解しやすい形で提示することが重要です。

メリット4. 将来の課題を予測しておくことができる

事業計画を立てる過程で、将来のリスクや課題を事前に予測することができます。市場調査や競合分析を行い、将来的なビジネストレンドを見据えることで、適切な戦略を打ち立てることが可能です。

将来のリスクに備えた対策を講じることは、企業が持続的に成長し、競争力を維持するための鍵となります。計画を通じて先を見通す力がつくことで、長期的なビジョンが明確になります。

メリット5. 作成の過程で不十分な部分を確認できる

事業計画を策定する過程では、あらゆる側面を検討する必要があるため、不足している要素や曖昧な部分が浮き彫りになるケースが少なくありません。計画作成中に不十分な要素を確認し、改善や修正を行うことで、計画全体の精度が向上します。これにより、実行段階でのトラブルを未然に防ぎ、よりスムーズにビジネスを展開できるでしょう。

特に自社にノウハウがない場合は、外部の専門家に相談することも有効です。新規事業の外注については以下の記事で詳しく解説しています。

参考:

新規事業の開発を外注するメリットとデメリット

新規事業の立ち上げで外注すべきポイントとは?人材の探し方を解説

事業計画を作る際の大切な考え方

事業計画を策定する際には、計画自体の内容だけでなく、その作成過程においてどのような視点や考え方を持つかが成功の鍵となります。

単に計画を作り上げるだけではなく、企業全体の方針や価値観と一致しているか、計画の実行可能性や現実性を確保しているかなど、多くの要素を考慮しなければなりません。ここでは、事業計画を作る際に重要な6つの考え方について説明します。

事業内容が会社の理念やビジョンに沿っているか

事業計画を立てる際、まず確認すべきは、その内容が会社の理念やビジョンに合致しているかどうかです。ビジネスの目標が会社の基本的な方向性と一致していなければ、たとえ短期的に成功しても、長期的な成長は期待できません。

会社のビジョンに基づいて事業の方向性を決めることで、社員のモチベーションを高め、社内外の信頼を獲得できます。理念に基づいた事業計画は、会社全体が一つの目標に向かって進むための指針となるでしょう。

社員とステークホルダー全員で事業計画やゴールを共有する

事業計画は、経営陣だけでなく、社員やその他のステークホルダーと共有することが重要です。事業の成功は、会社全体の協力があって初めて実現するものです。そのため、計画を策定したら、全員が同じ目標を共有できるように説明し、理解を深めることが必要です。

ゴールが共有されることで、各自がどのように貢献すべきかを理解し、全体の一体感が生まれ、事業計画の実行力が高まります。これにより、協力体制が強化され、計画の達成可能性が大幅に向上します。

トップダウンを捨て、全員で意見を出し合う

事業計画の策定において、トップダウン方式ではなく、全員で意見を出し合うことが不可欠です。経営陣だけの視点で計画を作成すると、現場の実態にそぐわない内容となることがあります。

社員全員の意見を取り入れることで、計画の実現可能性が高まり、現場の課題やニーズに即した実行可能なプランが出来上がります。これにより、計画実行時に無駄な修正や問題解決に時間を費やすことを避けられ、スムーズな進行が可能になります。全員参加のプロセスは、社員の主体性とモチベーション向上にもつながります。

事業計画に必要な経営数字はオープンにする

事業計画には、経営に関する重要な数字が欠かせません。売上目標や利益率、コスト削減などの数字は、経営陣だけでなく社員全員にオープンにすべきです。これにより、全員が経営の現状を正確に把握し、現実的な視点で目標を達成するための行動を取ることができます。

数字がオープンになることで、会社全体で一丸となって目標に向かう意識が高まり、計画実行のスピードや精度が上がるのです。数字を共有することで、全員が自分の役割を自覚し、責任感を持って取り組むことが期待されます。

はじめから完璧に作ろうとしない

事業計画を作成する際には、最初から完璧なものを目指そうとせず、柔軟に改善していく姿勢が大切です。事業計画はあくまで方向性を示すものであり、実行段階で修正が必要になることも少なくありません。

市場の変化や競合の動向など、外部環境が変わるたびに計画を見直す柔軟性を持つことで、より現実的で効果的なプランを維持できます。計画が完璧でないことを恐れずに、まずは作成し、実行しながら改善することが、成功のための最も現実的なアプローチです。

スケジュールや目標数字は現実的なものにする

事業計画に設定するスケジュールや目標数字は、現実的な範囲で設定することが重要です。目標は高いに越したことはありませんが、達成不可能な数値を設定してしまうと、社員のモチベーションが低下し、計画自体の実行力も弱まります。

KPI(重要業績評価指標)を取り入れ、短期的・長期的な目標を具体的にブレイクダウンすることで、計画の達成可能性が高まります。現実的で実現可能な目標を設定することで、社員が計画に対して責任感を持ち、目標達成に向けた行動が促進されます。

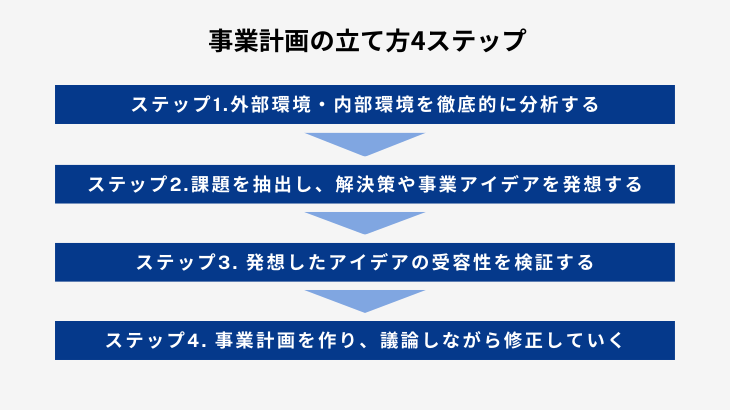

事業計画の立て方4ステップ

続いて、事業計画を立てる際のステップをご説明します。

ステップ1. 外部環境・内部環境を徹底的に分析する

自社の外部環境と内部環境を把握することが、事業計画策定のファーストステップです。SWOTなどのフレームワークを用いて、まずは現況を整理・分析しましょう。

外部環境としては、市場規模、社会のニーズ、事業の将来性、競合他社の情報などが挙げられます。この外部環境については、その業界の知見豊富な方からの意見が非常に役立つため、外部からそのような人材を招くことをおすすめしています。一方、内部環境については従業員の状況、自社の強み・弱み、競合優位性などを確認することが重要となります。

■ 調査分析を行う項目(一例)

| 外部環境 | 内部環境 |

| ・産業および市場

・想定する業界の特徴、動向、課題 ・現在と将来の市場規模 ・技術面の最新トレンド ・法規制など |

・会社概要(沿革、方針、取扱商品・サービス)

・事業体制、リスクモニタリング体制 ・従業員の状況、既存事業の人員計画 ・自社の強み・弱み、競合優位性 ・販売経路(チャネル)、保有コンテンツ ・財務状況(予算配分の見通し、資金繰り) |

参考:

事業計画を外注する方法とメリット

マーケティング担当者におすすめ!競合分析に使えるフレームワーク4選

ステップ2. 課題を抽出し、解決策や事業アイデアを発想する

ステップ1で分析した情報をもとに、自社の課題を明らかにします。この課題抽出において、SEEDERでは「顧客の声」のヒアリングを実施しています。

顧客の声を聞くことで、「誰の課題をどのように解決するのか」を理解することができます。これにより、顧客のニーズに合わせて製品やサービスを開発し、市場での競争力を高めることができます。ただし、顧客の声をヒアリングする際には、適切な質問を用意し、顧客の本当の声を引き出すことが重要です。

日本国内外の先端事例や生活者トレンドを独自の視点で分析したレポートをブログ形式で月額会員向けに配信中【SEEDATA】

ステップ3. 発想したアイデアの受容性を検証する

発想したアイデアが実現可能なものであれば、今度はそのアイデアの受容性を検証する必要があります。顧客のフィードバックや市場調査を活用し、「そのアイデアが実際に受け入れられるかどうか」を確認しましょう。

また、得られたフィードバックに基づき、アイデアを修正・改善することも重要です。最終的な顧客満足度の向上にもつながるため、このステップにおいても「顧客の声」は欠かせません。

ステップ4. 事業計画を作り、議論しながら修正していく

事業計画を作成した後は、議論しながら修正していくプロセスが重要です。関係者とのコミュニケーションを通じて計画を改善する中で、問題点や課題を特定することもできます。

議論を通じて新たなアイデアや戦略を導入すれば、事業計画の質を向上させることも可能です。また、第三者の視点からのフィードバックを受けることで、より包括的な計画を策定することができるでしょう。

以上、4つのステップが事業計画を立てる際には必要です。

失敗しない!新規事業の立ち上げ方を徹底解説【資料ダウンロード無料】

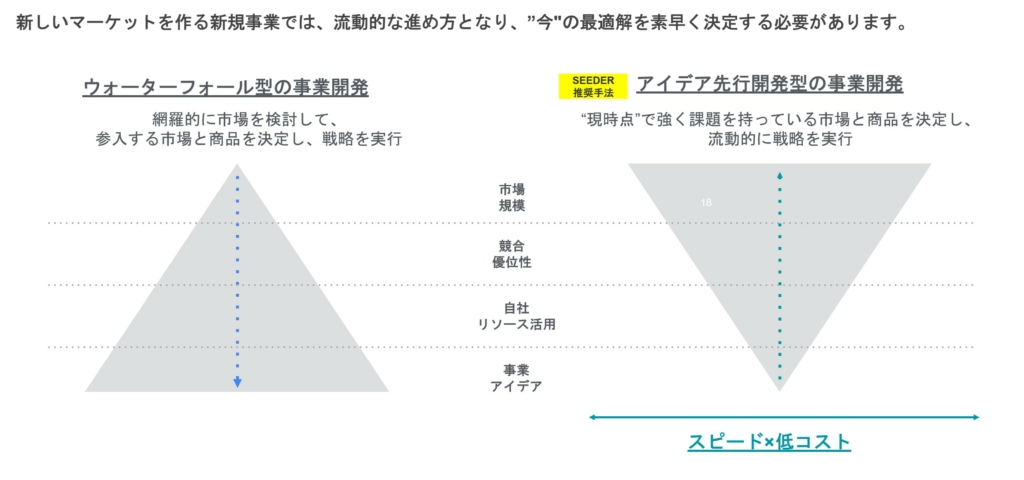

SEEDERが実践する「アイデア先行の事業開発」

一般的には新規事業を開発する際、はじめに現状を詳しく分析した後、課題を明らかにし、その解決策となるアイデアを数多く出していきます。つまり、「どの市場を狙うか」を網羅的に検討し、「参入する市場や商品を決定する」という順番で考えるため、実現するまでに時間がかかります。

一方、SEEDERでは「アイデア先行」での事業開発を推奨しています。この考え方では「現時点で課題を感じている市場や商品に関するアイデア」を出し、その上で「どのように自社のリソースが活用できるか」を検討します。そのため、すばやく今の最適解を決定できるというメリットがあります。

SEEDERデータベースを活用した活用した新商品 / 新規事業アイデア発想支援

事業計画を考える際に役立つ情報源

事業計画を立てる際には、成功している企業や公的な支援機関が提供している事例やガイドラインを参考にすることが非常に役立ちます。多くの企業や創業者が直面する課題や、その解決策について具体的なヒントを得ることができるため、より現実的で効果的な計画を作成することが可能です。以下では、事業計画作成において参考にできる3つの信頼できる情報源を紹介します。

J-Net21

J-Net21は、中小企業基盤整備機構が運営するサイトで、創業者や中小企業向けに多くの事業計画サンプルやノウハウを提供しています。特に事業計画の基礎から学べるマニュアルが充実しており、事業のコンセプトから資金計画、売上目標の設定まで、一連の流れを体系的に学ぶことができます。J-Net21の事例を参考にすることで、初めて事業計画を作成する人でも分かりやすく、ステップごとに進めることができる点が特徴です。計画を進める過程で生じる疑問や課題に対する具体的な解決策が提示されているため、計画のブラッシュアップにも非常に役立ちます。

日本政策金融公庫

日本政策金融公庫は、中小企業や個人事業主向けに事業資金を融資する公的な金融機関で、事業計画書の作成に関するサポート資料も提供しています。特に、融資を受ける際には事業計画書が不可欠であり、同機構のウェブサイトでは、具体的な計画書の書き方やチェックポイントがまとめられています。また、事業計画書を通じてどのように自社のビジネスの強みや将来性をアピールするかのノウハウも学ぶことができます。融資を目的とした事業計画を作成する際に、非常に参考になる情報が詰まっています。

ドリームゲート

ドリームゲートは、起業家支援プラットフォームとして、多くの事業計画作成に役立つ資料やツールを提供しています。特に、事業計画書のダウンロードやテンプレートが豊富で、具体的な記入例を参考にしながら、より実践的な計画書を作成することが可能です。また、ドリームゲートでは、専門家のアドバイスやコンサルティングを受けられるサービスも提供されており、より具体的で個別のアドバイスが必要な際には非常に有効です。特に、創業者やスタートアップ企業向けに充実したサポートを行っており、事業計画を策定する際に大いに参考となるでしょう。

参考:ドリームゲート

事業計画書を無理なく作成するコツ

事業計画を作ろうとしても、何から手を付けてよいのかわからない、アイデアが思いつかないと悩むことは多いでしょう。特に初めて事業計画書を作成する場合、全てを完璧に書こうとすると、計画が進まなくなりがちです。しかし、事業計画書は最初から完璧である必要はなく、徐々にブラッシュアップしていくものです。以下の3つの方法を活用すれば、無理なく事業計画書を作成することができるでしょう。

実例をもとにまずは作ってみる

事業計画書を作成する際には、まず他社や他の事例を参考にして書き始めるのが効果的です。事例を見れば、どのような要素を盛り込むべきか、どの順番で記載するのが良いかが明確になります。また、実例をもとにすることで、書くべき内容が浮かびやすくなり、自分のアイデアも整理されやすくなります。最初から独自の計画を考える必要はなく、他者の成功事例から学ぶことが、スムーズな事業計画作成の第一歩となるでしょう。実例を活用することで、自分のビジネスに適した形へとアレンジしながら、徐々に計画を具体化させていくことができます。

専門家に意見をもらう

事業計画書を自分一人で作成するのではなく、専門家に意見をもらうことも非常に効果的です。特に、事業計画書は投資家や金融機関への説得材料となるため、専門的な視点が必要となります。専門家の意見を取り入れることで、自分では気づかなかったリスクや改善点が明らかになり、計画の質が向上します。また、第三者の意見を聞くことで、より客観的な視点から計画を見直すことができ、説得力のある事業計画書が完成するでしょう。自分一人で悩むよりも、プロのアドバイスを受けることで、計画作成のスピードも上がり、無理なく進めることができます。

A4用紙1枚でシンプルにまとめてみる

事業計画書を作成する際には、最初から細かい分析やデータを盛り込もうとせず、まずはA4用紙1枚にシンプルにまとめることが効果的です。大まかな構成やビジネスの方向性をシンプルに記載することで、全体像が見えやすくなり、後から必要な要素を追加しやすくなります。最初から完璧を目指すと、計画が進まずに挫折しがちですが、シンプルな形式で全体を俯瞰することで、後で詳細な数字や分析を追加しながら、計画をブラッシュアップすることができます。この方法により、時間をかけずに大枠を完成させ、計画の改善がスムーズに進むでしょう。

まとめ|事業計画を作ることで自社の業績アップにつながる

本記事では、「質の高い事業計画」を作るための考え方を中心にご紹介しました。顧客の声や市場調査の結果に基づき、事業の方針や戦略を明確に定め、実行可能な計画を立てることで、自社の目標達成に向けた一歩を踏み出すことが可能です。

SEEDERでは、経験豊富な専門家をパートナーとしてチームを構築し、ビジネスの成功率を高めるための支援を行っています。まずはこちらからお気軽にご相談ください。